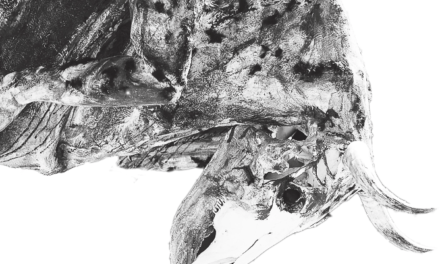

En El viaje de Chihiro aparecen unas pequeñas criaturas, sus cuerpos como manchas negras y peludas, que siguen a la niña en el principio de su aventura. Me parecieron extrañas e irreales. Lo último es un error: las pequeñas bestias, de algún modo, existen. Son semiarácnidos de un cuerpo redondo; vientre y cabeza no tienen separación. Sus patas, a diferencia de las patonas, parecen cabellos humanos y se mueven como fideos negros y delgados. Son imbéciles. No saben interpretar su tamaño en el mundo; les da lo mismo subirse a la cara de una persona que los acabará de un manotazo. El vientre, generalmente café oscuro, se torna rojo cuando se excitan, perciben un peligro o quieren copular. Es un rojo muy brillante.

Mucho tiempo busqué el nombre de estos bichos. Me negaba a llamarlas patonas, porque para mí esas son las otras, las primas elegantes: cuerpo dividido en tres esferas (cabeza, conexión y vientre) y las patas delgadas que hacen ángulos perfectos en las coyunturas. Son similares, y al fin, también opuestos a estas pequeñas bestias, quienes parecen uno de esos caprichos extraños de la naturaleza.

En algunos pueblos dicen que una mordida de estos animales es tan venenosa como para matar a diez hombres. Pero no son venenosos. Además, irónicamente, como su cabeza está pegada al vientre y sus patas son apenas controlables, apenas pueden morder. Sí, tienen las tenazas y aún si tuvieran la disposición, y se encendieran en rojo por alguna injusticia, nomás no llegan porque el cuerpo no les sirve para la violencia.

Se les conoce con tres nombres, uno científico y dos vulgares: opiliones, segadores y murgaños. Personalmente, prefiero los dos últimos pero me decidí por el primero para el nombre de esta columna semanal. Los opiliones son como ciertas ideas, algunos sueños, textos breves. Aparecen de repente, y aun si fueran de un rojo luminoso, caminan como borrachos para encontrar su destino bajo el pie de un dios pequeño.